CI Geschichte - Cochlea Implantat Pioniere

Stiftung

CI Geschichte - Pioniere Cochlea Implantat

FROM THE PAST

ON THE WAY

INTO THE FUTURE

ESPCI 2025 LEHNHARDT MEMORIAL

CI-Geschichte

Runder Tisch der CI-Pioniere

Wie das Mehrkanal-Cochlea-Implantat nach Europa kam

Einführung: Prof. Dr. Thomas Lenarz

Moderation: Dr. Monika Lehnhardt-Goriany

Eine Reise durch die CI-Geschichte zeigt, wie das weltweit größte Zentrum für Cochlea-Implantate an der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH) gegründet wurde.

unter der Leitung von Prof. Dr. med. Ernst Lehnhardt (1970–1993) und Prof. Dr. med. Thomas Lenarz (1993–2025).

FROM THE PAST

Runder Tisch:

CI-Fokusgruppe und Pioniere

Wie das Multi-Channel-CI nach Europa gekommen ist

ON THE WAY

MHH Medizinische Hochschule Hannover:

Weltweit größtes Zentrum für Cochlea-Implantationen

Leitung: Prof. Dr. Thomas Lenarz (1993 bis 2025)

Lehnhardt Stiftung

Fortsetzung des Lebenswerks von Prof. Dr. Ernst Lehnhardt

Gegründet 1994

gemeinsam mit Dr. Monika Lehnhardt-Goriany

INTO THE FUTURE

Neue Projekte:

Lehnhardt-Vorträge

Lehnhardt-Netzwerk der CICs

Fokusgruppen zu neuen Herausforderungen

Round Table with Cochlear Implants Pioneers at ESPCI 2025

Redner

Thomas Lenarz | Introduction

Jim Patrick | Australia

Bernard Fraysse | France

Sue Archbold | UK

Angel Ramos | Spain

Manuel Manrique | Spain

Michal Jurovcik | Czech Republic

Eulalia Juan Pastor | Spain

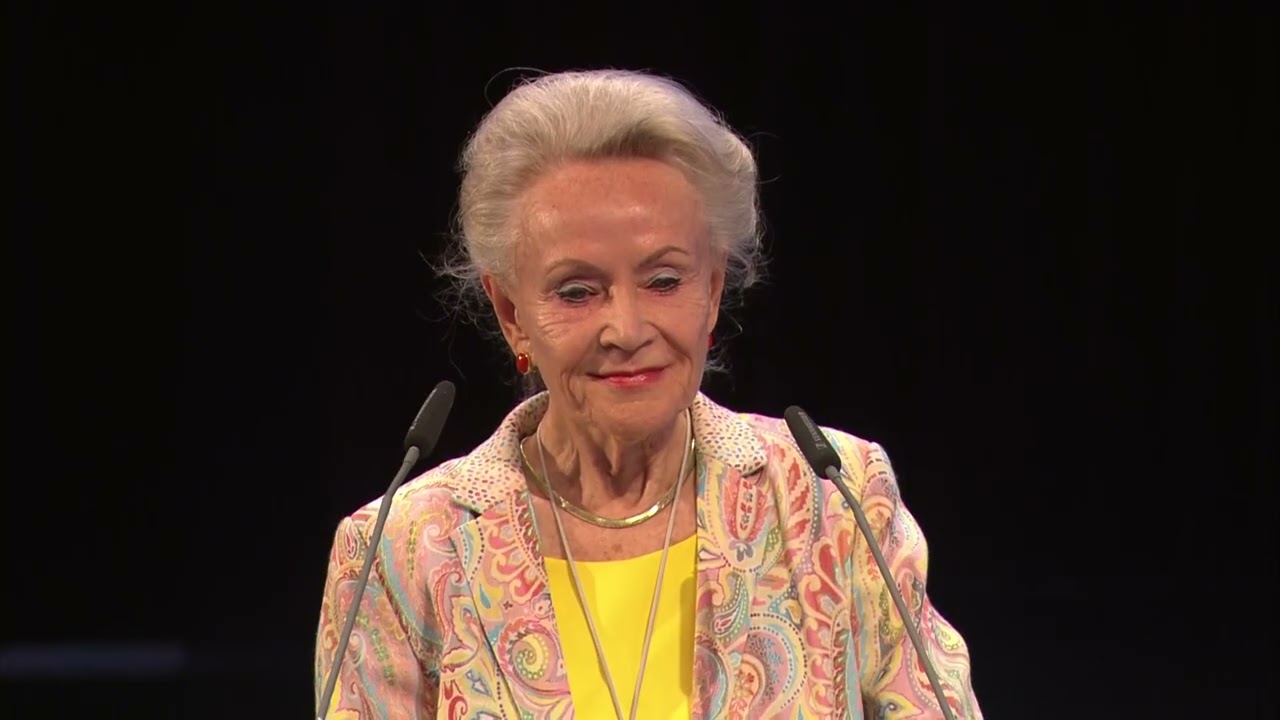

Monika Lehnhardt-Goriany | Germany

Final Remarks

Prof. Dr. Dr. h.c. mult Ernst Lehnhardt †

Prof. Dr. med. Ernst Lehnhardt gilt als einer der wegweisenden Pioniere in der Geschichte der Cochlea-Implantate in Europa. Als Otolaryngologe und Gründer der Lehnhardt-Stiftung hat er maßgeblich zur Forschung und Implantation von Mehrkanal-Cochlea-Implantaten beigetragen, insbesondere durch seinen Fokus auf Rehabilitation, pädiatrische Anwendungen und internationale Zusammenarbeit.

Seine Verdienste haben Tausenden von Hörgeschädigten – vor allem Kindern – ein neues Leben ermöglicht. Ein chronologischer Blick auf das Leben und Wirken von Ernst Lehnhardt, basierend auf Meilensteinen in der Cochlea-Implantat-Forschung unterstreichen seine bleibende Bedeutung in der Medizingeschichte.

Frühe Jahre und Ausbildung: Die Grundlage für eine Pionierkarriere (1924–1968)

Geboren am 26. April 1924 in Crivitz, Mecklenburg, begann Ernst Lehnhardts Weg in die Medizin mit dem Studium der Humanmedizin an der Universität Kiel, das er 1950 abschloss. Parallel dazu studierte er Zahnmedizin an der Universität Rostock und promovierte 1953.

Seine Facharztweiterbildung in Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde (HNO) absolvierte er in Rostock, wo er 1959 mit einer Arbeit über lärmbedingte Innenohrschäden habilitierte. Bereits in dieser Phase zeigte sich sein Interesse an Hörstörungen: Er führte moderne Hördiagnostik-Methoden wie die Audiometrie ein und etablierte 1958 den Begriff "sudden hearing loss" (plötzlicher Hörverlust / Hörsturz) in der deutschsprachigen Literatur.

Von 1960 bis 1961 arbeitete Lehnhardt als Oberarzt an der Charité in Berlin. Nach seiner Flucht aus der DDR im Jahr 1961 setzte er seine Karriere als Oberarzt an der Universitätsklinik Hamburg-Eppendorf fort. Diese Jahre legten den Grundstein für seine Expertise in der Otologie.

1968 wurde er zum Professor an der neu gegründeten Medizinischen Hochschule Hannover (MHH) berufen, wo er die HNO-Klinik leitete. Hier begann sein Engagement für innovative Hörlösungen, inspiriert von internationalen Entwicklungen wie den Arbeiten von Prof. Graeme Clark in Australien, dem Erfinder des Mehrkanal-Cochlea-Implantats.

In den 1960er-Jahren etablierte Lehnhardt sich als Autor eines Standardwerks zur HNO-Heilkunde (fortgeführt aus Bernhard Langenbecks Werk) und übernahm Führungsrollen, darunter den Vorsitz der Arbeitsgemeinschaft der Deutschsprachigen Audiologen und Neurootologen (ADANO) von 1969 bis 1973.

Auch war Prof. Lehnhardt Autor des Standardwerks Praxis der Audiometrie, weitergeführt von Roland Latzig.

Seine frühen Verdienste lagen in der Verbesserung der Hördiagnostik, die später nahtlos in die Cochlea-Implantat-Forschung überging.

Der Einstieg in die Cochlea-Implantat-Forschung: Pionierarbeit in Europa (1967–1984)

Ab den späten 1960er-Jahren wandte sich Lehnhardt der elektrischen Stimulation des Hörnervs zu. Beeinflusst von Graeme Clarks Forschungen in Melbourne (ab 1967), die das erste Mehrkanal-CI entwickelten, begann Lehnhardt, diese Technologie nach Europa zu transferieren.

1982 führte er die erste Nucleus-Cochlea-Implantat-Operation in Europa durch – ein Meilenstein, der die Mehrkanal-Cochlea-Implantate auf dem Kontinent etablierte.

1984 startete Lehnhardt das CI-Programm an der MHH mit Geräten des Herstellers Cochlear. Er implantierte die ersten Mehrkanal-Systeme bei Erwachsenen, darunter Patientin Nr. 1, Inge Krenz. Bis Ende 1984 hatte er vier Erwachsene erfolgreich versorgt, was positive Ergebnisse zeigte und die Grundlage für weitere Forschungen legte. In diesem Jahr gründete er auch die Deutsche Cochlear Implant Gesellschaft (DCIG), um den Austausch unter Experten zu fördern.

Lehnhardts Verdienst in dieser Phase: Er überwand finanzielle Hürden – anfangs finanziert aus MHH-Forschungsbudgets, da Krankenkassen bis 1988 keine Kosten übernahmen. Seine Zusammenarbeit mit Audiologen wie Rolf-Dieter Battmer, der nach Melbourne reiste, um Wissen zu erwerben, unterstreicht seinen interdisziplinären Ansatz.

Meilensteine in der Pädiatrischen Implantation und Rehabilitation (1985–1993)

Die 1980er-Jahre markierten Lehnhardts Höhepunkt in der CI-Implantation. 1986 erreichte er den 73. CI-Patienten und übertraf damit sogar Melbourne in der Anzahl. 1987 folgte der 100. Patient.

Der Durchbruch kam 1988: Am 14. Juni implantierte Lehnhardt das erste Mehrkanal-CI bei einem Kind in Europa – dem 4,5-jährigen Tobias Fischer, der durch Meningitis taub geworden war. Dies war nicht nur medizinisch, sondern auch sozial ein Meilenstein, da Lehnhardt die Technologie für junge Kinder gesellschaftlich akzeptabel machte.

Im selben Jahr gründete er eine Focus Group zur Erfahrungsaustausch mit Cochlear und implantierte eine taube palästinensische Mädchen – Europas erstes Kind mit CI. Lehnhardt betonte stets die Rehabilitation: Er entwickelte Konzepte wie auditive-visuelle Strategien, Auditory-Verbal-Therapie (AVT) und die Leongard-Methode, die Eltern einbezogen.

1990 gründete er das Cochlea-Implantat-Centrum (CIC) "Wilhelm Hirte" – das weltweit erste Zentrum für Kinderrehabilitation.

Bis zu seiner Emeritierung 1993 hatte Lehnhardt 180 Kinder und 220 Erwachsene implantiert. Seine Verdienste umfassten die Überwindung von Kritik durch Nachweis positiver Outcomes, die Integration von "Soft Surgery"-Techniken und die Förderung bilateraler Implantationen. Er publizierte über 130 wissenschaftliche Arbeiten und editierte die Zeitschrift HNO.

Spätere Jahre und Vermächtnis: Die Lehnhardt-Stiftung und internationale Auswirkungen (1994–2011 und darüber hinaus)

Nach seiner Pensionierung 1993 setzte Lehnhardt sein Erbe fort. Sein Nachfolger, Prof. Thomas Lenarz, baute die MHH zum weltgrößten CI-Zentrum aus. Lehnhardt gründete die Lehnhardt-Stiftung, die seit über 30 Jahren hörgeschädigte Kinder in Entwicklungsländern unterstützt – mit Fokus auf Operationen, Soundprozessoren und Rehabilitation in Ländern wie Kirgisistan, Russland und Georgien.

In den 2000er-Jahren erhielt er Ehrungen wie das Große Verdienstkreuz der Bundesrepublik Deutschland, Ehrendoktorwürden von Rostock und Poznań sowie die Ehrenbürgerschaft von Crivitz. Bis 2005 veröffentlichte er weitere Arbeiten. Lehnhardt starb am 1. Dezember 2011 im Alter von 87 Jahren.

Sein Vermächtnis lebt fort: 2024 wurde die "Ernst Lehnhardt Lecture" zu seinem 100. Geburtstag eingerichtet. Die Stiftung hat über 500 Kindern geholfen, und Projekte wie PORA!-Webinare (über 320 Seminare bis 2025) fördern globale Rehabilitation. Lehnhardts Arbeit machte Mehrkanal-Cochlea-Implantate zur Standardtherapie und betonte die Rolle von KI, Robotik und Inklusion in der Zukunft.

Fazit: Ein bleibendes Erbe in der Cochlea-Implantat-Geschichte

Prof. Dr. med. Ernst Lehnhardts Verdienste haben die Forschung und Implantation von Mehrkanal-Cochlea-Implantaten revolutioniert.

Von seinen frühen Diagnostik-Arbeiten bis zur Pionierimplantation bei Kindern 1988

Seine chronologische Entwicklung zeigt, wie Ausdauer und Innovation Taubheit besiegbar machen.

Cochlear Pioneers

Die faszinierende Geschichte des Cochlea-Implantats: Von den Pionieren bis zu modernen Produktentwicklung

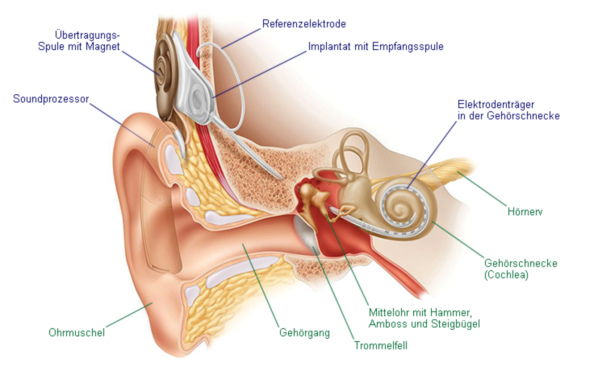

Das Mehrkanal-Cochlea-Implantat (CI) hat die Welt der Hörgeschädigten revolutioniert. Als bahnbrechende Technologie ermöglicht es Menschen mit schwerer bis tiefer Schwerhörigkeit oder Taubheit, Geräusche und Sprache wahrzunehmen – ein Wunder der Medizintechnik, das auf Jahrzehnten intensiver Forschung basiert.

In diesem Beitrag tauchen wir in die Geschichte des Cochlea-Implantats ein, beleuchten die wichtigsten Meilensteine der CI-Hersteller und würdigen die herausragenden Verdienste der Cochlea-Pioniere weltweit und in Europa.

Von den ersten experimentellen Implantationen in den 1950er-Jahren bis zu den hochmodernen Systemen heute:

Diese Entwicklungsgeschichte zeigt, wie Ausdauer, Innovation und interdisziplinäre Zusammenarbeit Millionen von Menschen ein neues Hörerlebnis schenken.

Ob Sie selbst betroffen sind, als Angehöriger recherchieren oder einfach neugierig auf medizinische Fortschritte: Die Geschichte des Mehrkanal-Cochlea-Implantats ist eine inspirierende Erzählung von Pioniergeist. Lassen Sie uns chronologisch beginnen und die Schlüsselmomente nach Jahren sortieren, ergänzt um die Rollen der führenden Hersteller wie Cochlear Ltd., MED-EL, Advanced Bionics und Oticon Medical.

Die Anfänge: Elektrische Stimulation des Hörnervs in den 1950er- und 1960er-Jahren

Die Wurzeln des Cochlea-Implantats reichen in die Mitte des 20. Jahrhunderts zurück, als Wissenschaftler erstmals die Idee verfolgten, den Hörnerv direkt elektrisch zu stimulieren. Damals galten Taubheit und schwere Hörstörungen als unheilbar, und Hörgeräte reichten bei tiefer Schwerhörigkeit nicht aus.

Die Pioniere dieser Ära legten den Grundstein für das, was später zum Mehrkanal-CI werden sollte.

Der entscheidende Durchbruch kam 1957 in Europa: Der französische Elektrophysiologe André Djourno und der HNO-Arzt Charles Eyriès implantierten das erste Einzelkanal-Gerät in Paris. Bei einer Operation zur Behandlung eines Gesichtsnervs platzierten sie eine Elektrode nahe dem Hörnerv eines tauben Patienten.

Der Mann berichtete von auditiven Empfindungen – ein Meilenstein, der bewies, dass elektrische Signale den Hörnerv aktivieren können. Djourno und Eyriès gelten als europäische Pioniere, deren Arbeit die Grundlage für alle späteren Entwicklungen schuf. Ihr Verdienst liegt in der Demonstration, dass der menschliche Hörnerv elektrisch ansprechbar ist, was zuvor als utopisch galt.

Weltweit folgte 1961 in den USA der Neurochirurg William House zusammen mit John Doyle. Sie implantierten das erste CI in Kalifornien, ein Einzelkanal-System, das Geräusche als Vibrationen wahrnehmbar machte. House, oft als "Vater des Cochlea-Implantats" bezeichnet, war unermüdlich in der klinischen Anwendung und gründete später das House Ear Institute. Sein Verdienst: Er machte die Technologie klinisch zugänglich und implantierte bis 1969 mehrere Geräte, trotz Kritik aus der Medizin, die die Risiken für zu hoch hielt.

1964 setzten Blair Simmons und Robert White an der Stanford University den Trend fort, indem sie ein Einzelkanal-Elektrodensystem implantierten. Ihre Arbeit betonte die Notwendigkeit biokompatibler Materialien, um Abstoßungsreaktionen zu vermeiden. In Europa erweiterte der Franzose Claude-Henri Chouard in den späten 1960er-Jahren diese Ideen, indem er mit Multikanal-Konzepten experimentierte und 1976 eine erste Mehrkanal-Implantation durchführte. Chouards Verdienst: Er integrierte linguistische Aspekte in die CI-Entwicklung, um Sprachverstehen zu verbessern.

Diese frühen Einzelkanal-Systeme hatten Grenzen: Sie übertrugen nur einfache Signale und ermöglichten kein nuanciertes Hören. Dennoch ebneten sie den Weg für Mehrkanal-Technologien, die Frequenzen differenzieren konnten – essenziell für Sprachwahrnehmung.

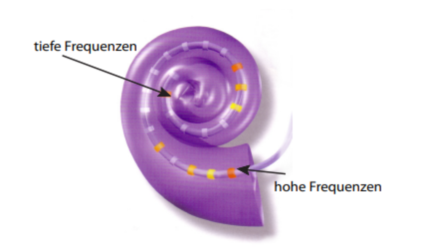

Der Übergang zu Mehrkanal-Systemen: Die 1970er-Jahre und die Geburt moderner Implantate

Die 1970er-Jahre markierten den Shift von Einzel- zu Mehrkanal-Implantaten, die mehrere Elektroden nutzen, um unterschiedliche Frequenzbereiche des Cochlea zu stimulieren. Dies ermöglichte erstmals echtes Sprachverstehen.

In den USA trieben Robin Michelson, Robert Schindler und Michael Merzenich an der University of California, San Francisco (UCSF), die Entwicklung voran. Zwischen 1970 und 1971 implantierten sie ein Einzelkanal-Gerät in eine angeborene Taube, die Tonhöhen unter 600 Hz wahrnahm – ein Beweis für die Machbarkeit. Merzenich, ein Neurowissenschaftler, verdiente sich durch seine Forschungen zur neuronalen Plastizität Anerkennung; er zeigte, wie das Gehirn sich an CI-Signale anpasst. 1973 organisierten sie die erste internationale Konferenz zur elektrischen Stimulation des Hörnervs in San Francisco, die Forscher weltweit vernetzte.

Ein unsungener Held war der NASA-Ingenieur Adam Kissiah, der in den Mid-1970er-Jahren in seiner Freizeit ein Mehrkanal-Konzept entwickelte. 1977 erhielt er ein Patent, das er verkaufte – ein Meilenstein, der Ingenieurwissen mit Biologie verband.

Europa und Australien übernahmen die Führung bei den ersten Mehrkanal-Implantationen.

Im Dezember 1977 implantierten die österreichischen Ingenieure Ingeborg Hochmair und Erwin Hochmair das erste moderne Mehrkanal-CI in Wien. Ingeborg Hochmair, eine Pionierin in der Biomedizintechnik, gründete 1990 MED-EL und revolutionierte die Branche mit patientenzentrierten Innovationen. Ihr Verdienst: Sie machte CI zugänglich für Kinder und Erwachsene, mit Fokus auf natürliches Hören.

Nur Monate später, im August 1978, folgte Graeme Clark in Australien. Inspiriert von der Taubheit seines Vaters, forschte Clark seit 1967 an der University of Melbourne. Seine Implantation bei Rod Saunders war ein Triumph: Der Patient hörte "Hello Rod" – der Startpunkt für kommerzielle Systeme. Clarks Verdienst: Er kombinierte Anatomie, Elektrotechnik und Psychoakustik, was zu über 600.000 Implantaten weltweit führte

Herausragende Verdienste der Pioniere weltweit und in Europa

Die Pioniere verdienen besondere Würdigung. Weltweit sticht Graeme Clark heraus, dessen Ausdauer trotz Skepsis die Kommerzialisierung ermöglichte. Er erhielt 2013 den Lasker-DeBakey-Preis und inspirierte Generationen. William House transformierte die Neurootologie und implantierte Tausende.

In Europa waren Djourno und Eyriès Vorreiter, deren 1957er-Experiment die Kontinente verband. Ingeborg Hochmair, als Frau in einer männerdominierten Branche, erhielt 2013 den Lasker-Preis und gründete MED-EL, das heute 2.000 Mitarbeiter beschäftigt.

Claude-Henri Chouard in Frankreich und Ernst Lehnhardt in Deutschland (1980er-Implantationen) förderten klinische Studien und Pädiatrie-Anwendungen. Lehnhardts Verdienst: Er etablierte CI-Zentren in Europa und betonte Rehabilitation.

Ärzte, Ingenieure und Wissenschaftler arbeiteten zusammen, um Barrieren zu überwinden.

Moderne Entwicklungen und Ausblick

Seit den 1990er-Jahren explodierte die Technologie: 1990 FDA-Zulassung für Kinder, 2000er Integration digitaler Prozessoren, 2010er drahtlose Konnektivität. Heute ermöglichen CI bis zu 90% Sprachverstehen in ruhigen Umgebungen, mit Fokus auf Musikwahrnehmung und MRT-Kompatibilität.

In Europa, mit strengen Regulierungen, führen Firmen wie MED-EL und Oticon in Innovationen.

Die Zukunft? KI-gestützte Prozessoren und regenerative Therapien könnten CI ergänzen. Bis 2025 könnten über eine Million Implantate weltweit existieren.

Fazit: Ein Erbe der Hoffnung

Die Geschichte des Mehrkanal-Cochlea-Implantats ist eine Ode an menschlichen Erfindungsgeist. Von Djournos ersten Schritten in Europa bis zu Clarks globalem Impact: Die Meilensteine der Hersteller und Pioniere haben Taubheit entmystifiziert. Wenn Sie mehr über CI-Meilensteine oder Cochlea-Pioniere erfahren möchten, kontaktieren Sie Fachzentren.

Diese Technologie schafft nicht nur Hörwunder, sondern ermöglicht auch Zukunft – ein Vermächtnis, das weiterwächst.

Meilensteine der CI-Hersteller: Chronologische Produktentwicklungen

Die Kommerzialisierung in den 1980er-Jahren machte CI global verfügbar. Lassen Sie uns die wichtigsten Hersteller und ihre Milestones betrachten, sortiert nach Jahren.

Cochlear Ltd. (Australien)

MED-EL (Österreich)

Advanced Bionics (USA/Schweiz)

Oticon Medical (Dänemark/Frankreich)